为啥新手机越来越没惊喜了?

消费电子行业,真的越来越卷了。

每年都要发新品,但产品的节奏,未必跟得上技术突破的节奏。

结果就是,消费者看似选择多了,真要买的时候却一头雾水:“这些产品到底有什么差别?”

更尴尬的是,很多新品类都掉进了一个“前三代定律”的陷阱里。

这个现象很简单:第一代产品验证品类,第二代补强技术,第三代提升体验。这三个阶段,创新肉眼可见。

但到了第四代,创新就开始放缓,变成了小修小补。就像智能手机,iPhone 4之前的每一代都堪称惊艳,但现在呢?创新越来越集中在CPU、屏幕、拍照这些参数上。

这真是用户最核心的需求吗?

在这个“卷成麻花”的环境里,如何发现真问题,找到新解法,是所有公司面临的难题。

从吸尘到清洁,一字之差背后是啥?

吸尘器的历史,其实就是一部不断解决核心痛点的历史。

最早的“地毯清扫器”靠吹,不是吸。到了20世纪初,靠真空负压和集尘袋,才真正实现了“吸”,这是1.0时代。

但集尘袋满了吸力就下降,很麻烦。直到70年代,气旋分离技术出现,吸尘器告别了集尘袋,进入2.0时代,成了方便的家用电器。

过去20年,电池和AI行业应用的发展,催生了无线吸尘器和扫地机器人,这是3.0时代。

可即便迭代了上百年,吸尘器依然有个致命弱点:“怕水”。

它能轻松搞定灰尘、毛发这些干垃圾,但一碰到湿垃圾就歇菜。

想象一下,孩子不小心打翻一碗牛奶麦片。你得先用纸巾处理粘稠的液体,再用吸尘器吸残渣,最后可能还得用拖把拖一遍。

工具越来越多,但每个都只能干一件事。对用户来说,我想要的不是一台吸尘满分的机器,而是一个能应对各种复杂场景的“清洁”方案。

用户要的是结果,而不是过程。

在一颗乒乓球里解决百年难题?

想要一次搞定全屋清洁,要么请保洁,要么等未来的人形机器人。但眼下,我们能做点什么?

答案是,让硬件适应更复杂的场景。对吸尘器来说,就是解决“怕水”这个核心矛盾。

最近,追觅科技的新品V30 Pro就给出了一个很有意思的解法,他们声称做出了一台“可以拖地的吸尘器”。

它的秘密武器,藏在一个特制的刷头里。这个刷头里集成了一个仅有乒乓球大小的“水气分离装置”。

你可以把它理解成一个微型迷宫。当固液混合垃圾被吸入时,在这个迷宫里反复碰撞、减速,重的固体和液体被甩出去,留在刷头的污水箱里,只有干燥的空气能进入后方风道,从而保护了电机。

解决了防水,下一步就是实现湿拖。追觅V30 Pro的刷头里还内置了一套小型的活水洗地系统,有清水箱、污水箱和电动滚刷,能一边喷水一边清洗地面。

这样一来,只需要换个刷头,一台机器就同时具备了吸尘器的干吸能力和洗地机的湿拖能力,这在商业底层逻辑上,是极大的创新。

这个产品叫追觅V30 Pro全能旗舰吸尘器,在各大电商平台都能找到。它通过极致的工程集成能力,在一个小小的刷头空间里,解决了困扰行业百年的技术难题。

当别人还在卷参数,他们已经换了赛道

追觅V30 Pro的突破,给所有在红海里挣扎的创业者提供了一个绝佳的创业机会案例。

我们复盘一下它的创新逻辑:

首先,它没有沉迷于提升吸力、转速这些传统参数,而是回归用户视角,找到了“干湿垃圾不能一次搞定”这个核心痛点。

对用户来说,“先扫、再吸、再拖”的流程,意味着重复劳动。而现在,换个刷头就能解决,极大优化了清洁流程。

其次,在找到需求后,团队用硬核的工程能力攻克了“怕水”这个技术壁垒。

这就像芯片行业在摩尔定律走到尽头时,不再死磕线宽,而是通过Chiplet(小芯片)这类系统级封装技术来提升性能。思路是一样的:当一条路走不通时,换个维度去解决问题。

这种解题思路的转换,或许正是破解消费电子“前三代定律”怪圈的钥匙。

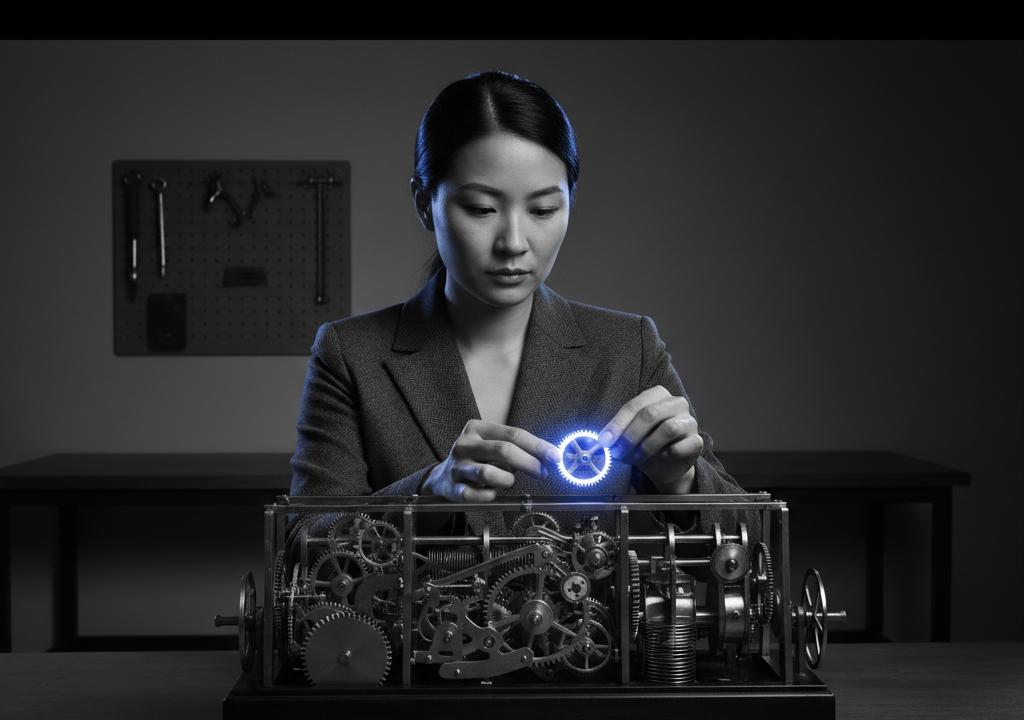

在技术高度成熟的今天,真正的创新,不仅是参数的胜利,更是对用户痛点的深刻洞察,以及将其巧妙落地的工程能力的支撑。

写在最后

在成熟市场里,真正的创新机会在哪里?追觅的案例给了我们三个明确的启示。

第一,创新的本质是“重新定义问题”。当所有人都聚焦“如何让吸尘器吸力更强”时,你应该问:“如何让用户清洁更省心?”。问题的改变,直接决定了赛道的改变。

第二,技术壁垒不是参数,而是对核心矛盾的解决能力。能把水和电这两个天敌在一个小空间里和谐共存,这种工程能力才是真正的护城河,比单纯的参数领先更难被复制。

第三,给所有小微企业主和创业者的建议:停止内卷,去观察用户的完整任务流。用户的痛点往往不在于你产品的单一功能,而在于多个工具切换时的断点和不便。连接这些断点,就是蓝海。